从濒临破产到全球第一:揭秘这家企业的惊人逆袭之路!

在中国集装箱行业,有一个不可忽视的名字——“中集集团”。中集集团全称“中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司”,成立于1982年。成立之初,公司的名字里并没有“集团”二字,直到1995年,随着业务的发展和规模的扩大才冠以“集团”之名。

图片中“中国国际海运集装箱股份有限公司”15个黄铜大字从公司建立之初便矗立在这里,默默注视着中集集团历经四十余载的风雨变迁与辉煌发展。当年由于内地工业基础薄弱,无法生产出符合标准的产品,这些黄铜大字最终在香港铸就,再由中集的员工一个一个背回内地。这对于成长在新时代的我们来说,可能难以想象。现在的中国是全球唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,拥有39个工业大类,191个中类,525个小类。在500种主要工业产品中,我国有四成以上产品产量居全球第一位,制造业总体规模占全球比重超过30%,连续14年居世界首位。但是如果将时钟拨回到40多年前,我们甚至连一个合格的黄铜大字都生产不出来。那时的中国,经济落后、物资紧缺、工业基础薄弱,与发达国家之间的差距巨大。

落后体现在方方面面,二十世纪七八十年代,由于国际航运组织常年对我们的联合封锁,我们的海运物流基础设施十分薄弱。为了在海运领域打开突破口,当时的中国将目光锁定在了集装箱身上。

正在欧洲考察的交通部部长 叶飞

1977年5月,时任交通部长长的开国上将叶飞代领考察团走访瑞典、芬兰、丹麦、挪威,北欧四国,希望通过考察为刚刚结束文革的中国寻找未来的出路。在欧洲港口,一种体型巨大,仅依靠几个工人就能完成装卸的钢制长方形货箱,成为他们关注的焦点,四处打听才知道这种箱子的英文名为Container,中文翻译为集装箱。

集装箱之父:马尔科姆·麦克莱恩

集装箱诞生于200多年前,当时集装箱主要用于铁路运输。1955年,美国人马尔科姆·麦克莱恩(Malcom McLean)首次提出了水路运输集装箱的想法。1956年,马尔科姆·麦克莱恩经营的美国泛大西洋航运公司(Pan-Atlantic Steamship Company),也就是后来的海陆服务公司(Sea-Land Service, Inc)将其持有的油轮“盖特威城(GATEWAY CITY)”号改装,在甲板上装载了58个大型集装箱,从美国诺瓦克出发到休斯敦卸货。结果发现,与同吨位的杂货船比较,装卸货物停靠码头时间由原来的7天缩短到15个小时,每吨货物的装卸费用也降为普通货船的1/37。由此,掀开了全球海上集装箱运输历史的崭新一页,并在随后的20余年里改变了制造和贸易的世界格局。

袁庚

面对欧洲海运市场的迅猛发展,考察团中的一位代表不由得发出了“山中方七日,世上已千年”的感叹。这位代表就是时任交通部外事局副局长的袁庚。而正是他,在日后开创了中国集装箱事业,实现了从无到有。

考察团回国后不久,刚调任香港招商局常务副董事长的袁庚就被请进中南海,对他参与起草的《关于我驻香港招商局在广东宝安建立工业区的报告》做详细说明。在这份报告中,袁庚拟定了5座工厂的开设计划,集装箱厂位列第一。

中国第一个集装箱厂怎么建?由谁来建?袁庚坚定的给出了答案。

1980年,招商局和丹麦宝隆洋行及美国集装箱公司,三方在深圳蛇口成立合资公司——中国国际海运集装箱股份有限公司,注册资本300万美元,设计产能5000个集装箱,袁庚亲自担任董事长。生产设备由丹麦宝隆洋负责引进,厂房由西方设计师设计,主要管理团队全由外国人组成。

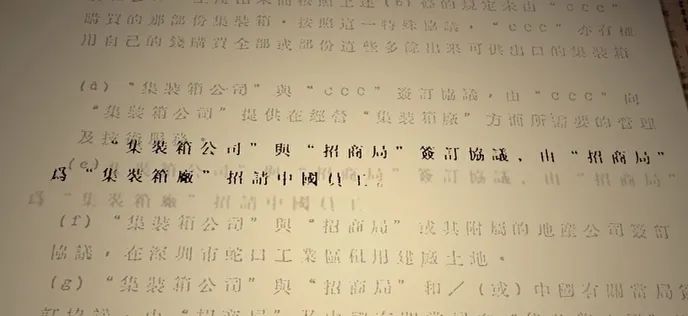

合资协议部分内容

袁庚认为,虽然设备和管理模式来自西方,但是学习操作这些设备的人必须来自中国。对于第一次接触西方设备的中国工人和技术人员,面对全英文的设备和图纸,他们必须要在最短的时间内熟悉起来。

在第一批技术人员中有一位刚从华南工学院(华南理工大学前身)毕业的应届生,工厂正式投产前,他用三天三夜的时间,不厌其烦地教授工人如何看英文图纸、如何按照图纸完成每个步骤的生产工作。这位应届生就是之后中集的“掌舵人”——麦伯良。

年轻时的麦伯良

1982年9月22日,中国国际海运集装箱股份有限公司正式投产,这一天也因此成为中集真正的生日。但是投产后的中集并没有收到期望中的订单。

80年代中期,伴随着全球经济的频繁波动,国际航运市场一度陷入谷底。与此同时,先行一步的韩国依托制造业优势,已然成长为航运业新的领军国家。不再旺盛的市场需求叠加日益饱和的生产能力,让市场竞争愈发激烈。而在国内,与中集同时期诞生的广船与大旺,凭借远超中集的规模,率先占据了大部分市场。期待中的订单没有如期而至,向工人许诺的优厚待遇随之落空,失落的情绪在全厂开始蔓延。中集在它正式投产的第一年就经历了罢工的冲击。尽管事态在麦伯良等人的沟通下得到平息,但矛盾的种子已经种下。

1985年,中集全年没有一笔订单,亏损了投资总额的四分之三。习惯于全球布局和市场化决定生死的丹麦宝隆洋行,并不太在意一城一地的得失,对于中集未来的发展并没有太多的规划。是破产清算还是彻底整改?生与死的难题交到了招商局手中。

1986年,丹麦宝隆洋行退出公司经营管理,中集转由招商局负责经营管理。与此同时,中集开始大裁员,近300人的工厂最后仅留下了59人,正是这59人成为了中集日后翻身的“革命火种”。

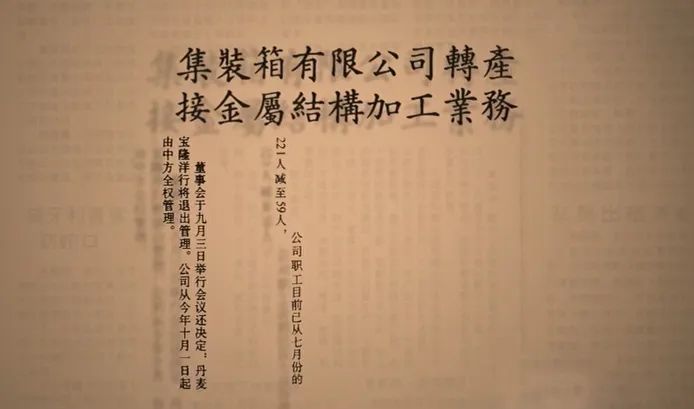

关于中集业务转型的报道

濒临倒闭的痛苦经历使中集对市场经济有了深刻的体验和认识,为了让企业生存下去,中集管理层决定停产集装箱,转产钢结构加工。与此同时,管理层开始在工厂实行“承包制”,工人们的收入直接与企业效益挂钩,此举极大地激发了工人的积极性。

经过全体职工的共同努力,1986年底,中集迎来了诞生伊始的第一次盈利。1987年国际集装箱市场开始复苏,同年7月中远入股中集。中远的参股,为中集引进了宝贵的市场资源,中集重新进入集装箱制造行业。

中集早期生产地

中集的发展逐渐步入正轨。1991年,中集的集装箱产量已经占国内市场的11.7%。但全球集装箱生产企业有60多家,仅韩国企业就占据三分之一,中集在市场上并不起眼。中集要想在市场上站稳脚跟必须做出改变和选择。同样需要做出选择的还有时任中集代总经理的麦伯良。

1992年,33岁的麦伯良正面临职业生涯的关键抉择:是在中集挑战极限,力争将这家成立仅十年的集装箱厂推向世界之巅,还是回归招商局,拥抱一个看似安稳却少了几分激情的未来。选择前者,意味着他需卸下招商局干部的荣耀光环,转型为一名全职业化的经理人,投身于中集这艘充满未知与挑战的航船,以每月仅480元的微薄薪资,引领它破浪前行。反之,若他选择放弃中集,则能以一颗冉冉上升的新星姿态,继续在招商局这片沃土上发光发热,不仅常驻香港享受万元月薪的优渥待遇,更有来自高层领导的赏识与一家拥有120年辉煌历史、前景可期的中央企业的坚实后盾作为支撑。这一抉择,不仅是对职业道路的深思熟虑,更是对个人勇气、梦想与牺牲精神的深刻考验。

面对着同一片大海,是做一艘小船的船长,还是当好一艘巨轮的高级船员,理智与情感,当下与未来在麦伯良心中浪潮奔涌,激烈冲撞。在深思熟虑并与家人充分沟通后,麦伯良毅然决然地选择了前者——他踏上了向世界第一集装箱厂发起挑战的征途,决心以无畏的勇气和不懈的努力,书写属于自己的辉煌篇章。

中集第一届董事会特别会议

1993年,麦伯良被正式任命为公司总经理。次年,中集便在深圳证券交易所挂牌上市,并在此后为投资者带来了“10年10倍”的丰厚回报。在麦伯良的带领下,中集利用自己跑订单与抓管理的优势,迅速整合了国内各地落后产能,改进他们落后的生产管理方式。1996年,中集实现产销量19.9万标准箱,全球市场占有率突破20%,一举超越韩国成为世界第一,并将这个记录一直保持至今。

中集目前的总部大楼

中集自1986年那场危机后,便深刻洞察到单一业务模式的局限性。多元化发展是中集的必选道路,从最初的集装箱业务出发,中集不断拓宽其业务版图,将业务范围延伸到道路运输车辆、能源化工和食品装备、海洋工程等多个业务领域。通过持续的创新与深耕,中集相继取得了集装箱、车辆、登机桥等多个领域的世界第一。

中集部分业务领域示意图

如今距离中集成立已经过去40多年了,曾经濒临破产的集装箱厂已经成为国内外拥有100多家分支机构、营收超过1200亿的跨国集团,它不止拥有一个世界第一,中集制造正以各个领域的冠军,赢得世界的尊重。

在改革开放最前沿的深圳蛇口,很多耳熟能详的名字早已在历史中远去,但“中国国际海运集装箱股份有限公司”这15个黄铜大字依旧闪耀,让他们历久弥新的,不仅是中集员工日复一日的擦拭,更是一代又一代中集人前赴后继的奋斗不息。