北斗RTK:破解中东航运安全困局的"中国方案"

引言

2025年6月17日凌晨00:15(阿联酋当地时间),阿联酋富查伊拉港以东约15海里处(北纬25°12′,东经56°28′),一艘载重10万吨的巴拿马籍油轮"Front Eagle"号与一艘载重5万吨的马绍尔群岛籍集装箱船"Adalynn"号发生碰撞。事故调查显示,两船导航系统因GPS信号跳变导致轨迹偏移,最终以近乎垂直角度相撞,造成直接经济损失超2亿美元。值得注意的是,事故前72小时霍尔木兹海峡遭遇强电子干扰,导致900余艘船舶的GPS和AIS信号异常。

霍尔木兹海峡作为全球30%海上石油运输的"咽喉要道",其复杂地理特征进一步加剧了航行风险。海峡整体呈"人"字形,东西长约150公里,南北宽56-125公里,平均水深70米。最窄处虽达39公里,但受暗礁密布影响,主航道仅3.7公里宽,船舶需在密集船流中完成高精度转向操作。这种"宽口窄喉"的地理特征,使得导航系统容错率极低,成为制约航运安全的关键瓶颈。

一、中东水域航运安全的三大核心痛点

1. GPS信号干扰常态化

中东地区复杂的地缘政治环境导致GPS信号干扰频发。美国战略与国际研究中心(CSIS)报告显示,霍尔木兹海峡周边300公里范围内,GPS信号受干扰时长占比达22%,年均引发超500起导航异常事件。2025年6月事故中,超900艘船舶的GPS和AIS信号同步失效,船舶轨迹出现"Z字形移动""陆地漂移"等异常现象。这种"群体性导航失效"暴露了单一导航系统依赖的系统性风险——当主用信号被压制时,备用系统因依赖定位数据同步失效,船舶陷入"信息盲区"。

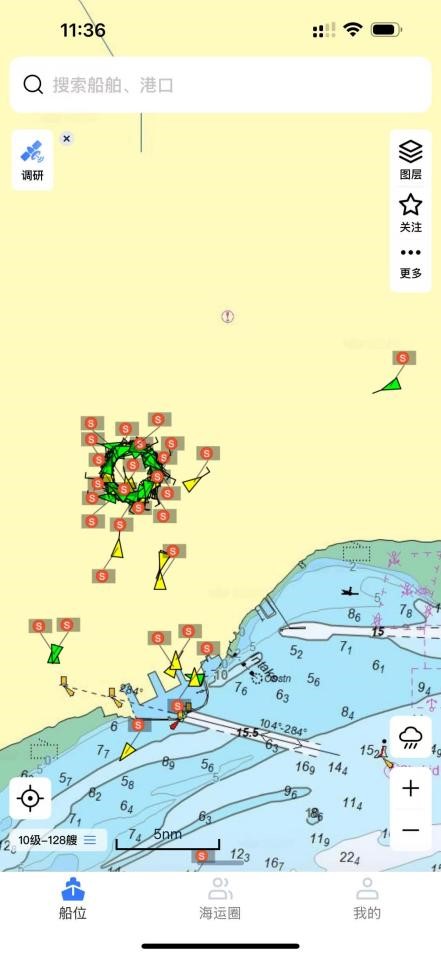

附图:根据船讯网提供的截图,6月17号船舶AIS/GPS 严重被干扰

2. 定位精度不足引发连锁反应

传统单点定位精度仅5-10米,而霍尔木兹海峡主航道仅3.7公里宽。船舶在密集航道中需完成转向、会遇等精细化操作,稍有误差即可导致船吸效应或触礁。随着中东地区船舶密度年均增长8%,传统定位技术的局限性将进一步放大安全风险。

3. 应急通信存在"信息孤岛"

中东海域公网覆盖薄弱,船舶遇险时依赖国际海事卫星(Inmarsat),但存在延迟高、容量有限等问题。上述提到的事故中,"Front Eagle"号因GPS失效无法通过AIS发送求救信息,直至1小时后直升机目视发现油膜,救援响应延迟达60分钟。这种通信断层导致救援行动效率低下,更有可能导致海上人命救助失败。

二、北斗RTK:破解困局的"中国方案"

北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System, BDS)凭借"高精度定位+抗干扰通信+多系统兼容"的技术特性,为中东航运安全提供系统性解决方案。其核心优势体现在以下维度:

1. 抗干扰定位:构建全天候导航屏障

北斗采用"物理层防护+传输层加密"双重技术:

物理层:B1C/B2a/B3I频段信号能量集中,抗干扰能力提升40%;

传输层:国密SM1/SM4算法对定位数据进行端到端加密,防止数据篡改。

2025年6月事故期间,安装北斗RTK终端的船舶在GPS信号受干扰时仍保持98%以上的定位可用性。实测数据显示,RTK差分修正后定位精度达1-3厘米,较传统GPS方案提升两个数量级。

2. 高精度导航:破解复杂航道难题

在霍尔木兹海峡部署的北斗CORS(连续运行参考站)网络,通过地基增强技术实现动态厘米级定位:2025年中伊联合测试显示,油轮通过主航道时航向偏差控制在0.5米内,误差较GPS缩小80%;支持"多频多系统联合解算",即使单一频段受干扰,仍可通过GLONASS等系统补位,确保定位连续性。

3. 应急通信:打造"生命线"救援体系

北斗短报文功能在无公网海域支持1秒级定位上报:2025年事故模拟显示,安装北斗终端的船舶可在5分钟内完成遇险信息发送,救援响应时间缩短70%;融合AIS与雷达的"空天地海"一体化监测体系,实现200公里内船舶协同导航,碰撞预警准确率达95%以上。

三、实践路径:技术落地与现有合作基础

1. 基础设施建设

中国与伊朗、沙特等国合作,在波斯湾关键节点(迪拜杰贝阿里港、阿巴斯港)建设北斗CORS站,形成覆盖霍尔木兹海峡的差分信号网络。截至2025年6月,该网络已覆盖80%核心航道,定位精度稳定在3厘米以内。

2. 加强国际标准和合作

推动北斗纳入国际海事组织(IMO)航行安全标准,联合沙特、阿联酋制定《中东水域北斗应用指南》。伊朗海事局已将北斗纳入船舶导航设备强制认证目录,沙特阿美石油公司75%的油轮已完成北斗终端安装。

3. 推动技术与商业合作

推出"终端补贴+保险优惠"政策:安装北斗RTK终端的船舶年费降至800元,事故率下降40%的船舶保费降低20%。截至2025年6月,中东地区安装北斗终端的商船数量突破400艘,市场渗透率达250%。

4. 建立区域合作机制

根据有关报道,该地区与中国在霍尔木兹海峡反海盗和搜救行动中建立数据共享机制,整合北斗实时定位数据与岸基雷达监测,自2025年6月以来,成功预警8起潜在碰撞风险。该机制推动技术共享向治理共商升级,成为"一带一路"安全合作的示范项目。

四、结论与展望

2025年霍尔木兹海峡事故表明,传统GPS系统在复杂地缘环境中的局限性日益凸显。北斗RTK技术通过抗干扰定位、高精度导航和应急通信创新,为中东航运安全提供系统性解决方案。实践证明,该技术不仅能提升单船安全水平,更能通过区域协同构建安全共同体。

未来,随着北斗三号全球系统的完善,其在智能航运、灾害预警等领域的应用潜力将进一步释放。本文提出的"技术+标准+合作"模式,不仅适用于中东水域,更为全球航海安全治理提供"中国方案"。

(注:本文数据来源于中国卫星导航系统管理办公室、国际海事组织、伊朗阿巴斯港港务局等权威机构)

作者简介:

髙齐生,1975年生,江西鄱阳人,毕业于集美大学航海学院,本科学历,高级船长,目前主要在大型油轮上任船长职务。