钱江客轮见岁月:从年载千万南北客到引领交旅新风尚

来源:海事服务网

2019-10-10

从鼎盛时年载客4000多万人次,到水路客运逐渐式微,再到水上交通兴起旅游新风尚,钱塘江上的客轮见证了过往岁月的社会变迁。

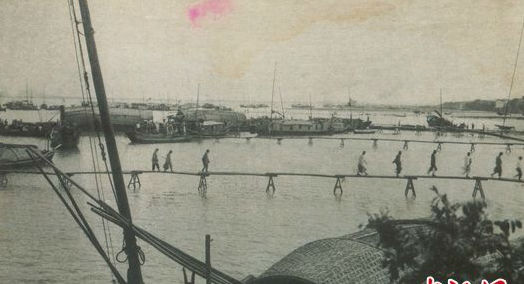

资料图为钱塘江上早期的摆渡桥。中新社发 钟欣 摄

此后,该码头成为“浙江第一码头”,能通达杭州周边乃至更远地区。鼎盛时,停泊于此的渡轮一年可接送南来北往的旅客4000多万人次。

“最早一班渡轮是早上五点半,天没亮码头上队伍就老长了,推着自行车赶路的,挑着担子卖菜的,齐刷刷往城里赶。”回忆码头曾经场景时,今年82岁的杭州市民许印泉说。

资料图为20世纪80年代初期钱塘江畔一码头上的民众。中新社发 韩锦文 摄

“以前的客船都是木头船或者‘水泥船’,20世纪80年代初更新成了钢质船,有了‘龙井号’‘虎跑号’客轮。”浙江外事钱塘江游轮发展有限公司总经理沈祥鑫回忆,当时他驾驶从杭州到无锡的客船,一条船约250个客位,“那时已经配备了彩电,卧铺房间里有小电扇,垫子都是软的,已经相当不错了。”

在沈祥鑫印象里,当年的客船可谓“一票难求”,旅客大致可分三类:“一种是旅游的,北方来的居多;一种是经商的,当时杭州武林门有小商品市场,很多周边商人来进货;还有一种是农民工。”

傅永跃是与沈祥鑫同时期的“龙井号”客船船长。他描述,当年经商的旅客有不少,大都拎着蛇皮袋,有正式工作、出差的旅客则一般手拿牛津包,“到20世纪90年代,有些做服装生意的‘大老板’西装笔挺,手里都拿着‘大哥大’。”

此时,受公路以及铁路建设力度不断加大等影响,水运在辉煌了数十年后逐渐式微。

“20世纪90年代后,水路客运企业就慢慢往旅游转型了。”沈祥鑫说,那时,钱塘江上的豪华游轮“玉皇号”“伯爵号”相继出现,坐船旅游成了时髦事。同时,钱江两岸风貌也发生巨变,“原来江边基本都是农田,后来都是高楼大厦了。”

资料图为9月25日拍摄的目前钱塘江上最大的游船——“钱印”号。中新社发 钟欣 摄

2017年,杭州官方提出“拥江发展”战略,钱塘江水运交通进一步迈向复兴,呈现交旅融合的新风尚。

杭州市港航管理局规划处处长王斌介绍,下一步杭州将在京杭大运河与钱塘江交汇处建成“江河汇”集散服务中心,“为周边市民和中外游客提供一个更有品位的休闲娱乐公园。”

资料图为靠泊在钱塘江畔的客轮。中新社发 钟欣 摄

杭州港航部门有关负责人就钱塘江水上旅游资源的开发介绍,其将在近期重点打造杭州主城区夜游的基础上,将航线远期向南北延伸,南下可接轨至黄山,北上可达苏州,打造杭州旅游的“金名片”和“夜明珠”。

来源:中新网