-

“船舶稳性好,不怕风和浪”:浅析我国古代对造船原理的认识

船既是工程技术的产品,又象是宏伟而精巧的艺术品,它包含着丰富的科学原理。这些原理是古代劳动人民在数千年的造船与航行实践中逐步认识和掌握的。

- 造船原理

- 古代

-

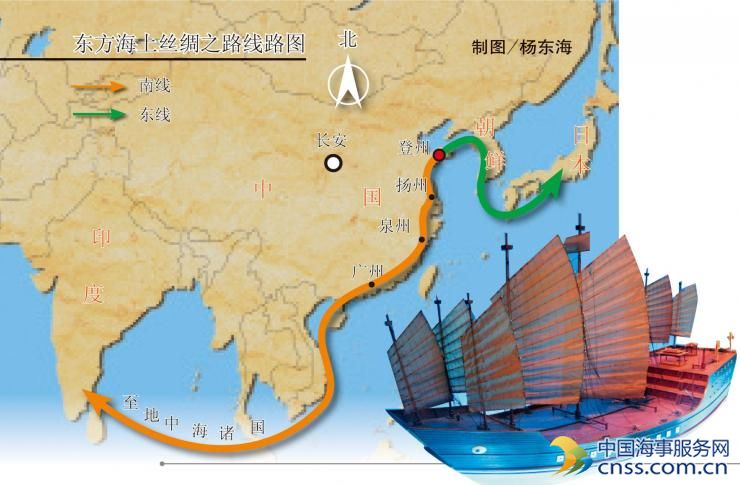

我国古代海上贸易物品一览

明清时期从欧洲、美洲、东南亚等地传入中国的原产作物:玉米、番薯、马铃薯、木薯、花生、向日葵、辣椒、番瓜(南瓜)、西红柿、西洋菜、洋葱、菠萝、番荔枝、番石榴、腰果、可可、西洋参、番木瓜、油梨、烟草、茶叶等近30种。

- 古代

- 海上贸易

-

中国古代的内河船与海船【史略】

我国古代黄河、长江和珠江流域均有较大规模的内河船,其中汉代楼船的出现是我国古代造船技术初步成熟的标志。

- 海船

- 内河船

- 古代

-

古代人如何利用自然环境远渡重洋【百科】

我们知道,在海上航行,会受到许多客因素的制约,如天气、潮流、暗礁、船舶操纵等等,都会影响航行的安全。古代人由于受历史条件的限制,在落后的技术和设备下,更多地是借助自然条件来辅助航海,因此,古代先人们在经过反反复复地探索和总结后,摸索出一套适用于古代航海的技术。这些技术也成为后来科技发展提供了有力的科学依据。

- 古代

- 航海技术

- 百科

-

中国古代几次重要的航海活动【史略】

秦始皇统一中国后,在位十二年。作为最高封建统治者,他曾先后五次出巡,目的在于“泵强威,服海内”,宣扬统一四海之功德,促进全国范围内建立具有共同文化基础的心理状态与行为准则,巩固并加强其中央集权的秦王朝。

- 古代

- 航海

- 史略

-

古代海员职业形成和演变【史略】

古代海员职业形成和演变。

- 古代

- 海员

- 航海

-

【史略】古代舟船的演变

浮具比筏子和独木舟更早出现,是人类最早使用的水上工具。浮具所使用的物料包括倒下的树干、脱落的树枝,以及随处可见的竹竿和芦苇。树干、竹竿、芦苇等本身浮力小,需要束捆起来使用;而葫芦则具有体轻、浮力大、防水性强的优点。古人一般将三、四个葫芦串接起来,缚在腰间,入水后人半沉半浮,利用手脚划水前进,古代称这种浮具为腰舟。

- 古代

- 舟船